寒い季節になると、ふと食べたくなる「おしるこ」。

あたたかい甘さに包まれると、心までほっとしますよね。

そんなおしるこをさらに美味しく楽しむ秘訣は、「付け合わせ」にあります。

少しの塩気や香ばしさを添えるだけで、甘みが引き立ち、味に奥行きが生まれます。

この記事では、定番の漬物から意外な洋風アレンジ、季節ごとの楽しみ方まで、

おしるこの魅力を広げる“絶妙コンビネーション”をご紹介します。

おしるこに合う付け合わせの魅力

おしるこの基本と種類

おしることいっても、実はさまざまな種類があります。

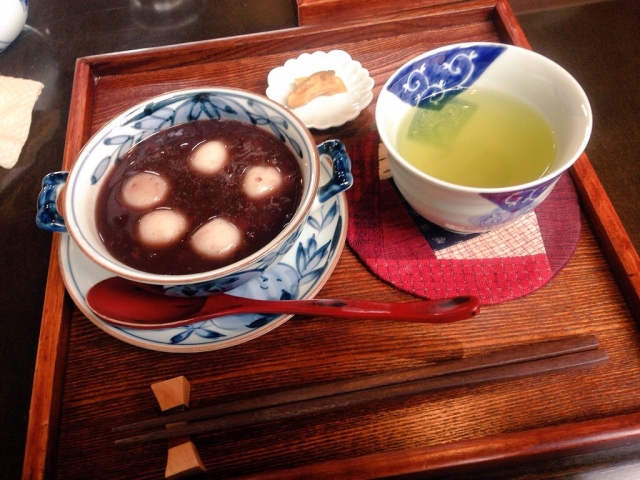

粒あんを使った「田舎しるこ」、こしあんで上品な「京風しるこ」、白玉や餅入りなど、地域や家庭によって味わいは少しずつ異なります。

それぞれに合う付け合わせも違うため、まずは自分の好みを知ることが大切です。

おしるこをもっと美味しくする「付け合わせ」の力

甘いものを食べた後、少ししょっぱいものを口にすると、甘みがより際立ちます。

この“甘×塩”の組み合わせは、日本人ならではの知恵。

たくあんや塩昆布が添えられるのは、単なる伝統ではなく、理にかなった組み合わせなんです。

なぜ付け合わせが重要なのか?味覚バランスの科学

おしるこは糖分が多く、単調になりがちな味。

そこに塩気や酸味をプラスすることで、味覚がリセットされ、また一口おしるこを食べたくなります。

まさに「味のリズム」を作るのが付け合わせの役割です。

おしるこに込められた日本の文化

おしるこは、冬の行事やお正月にも欠かせない甘味。

古くから“無病息災”を願って食べられてきました。

付け合わせもまた、日本の季節感や「一汁一菜」の考え方を映しています。

おしることぜんざいの違いもチェックしておこう

関東では汁気の多いものを「おしるこ」、関西では汁気の少ないものを「ぜんざい」と呼ぶのが一般的。

どちらも付け合わせの考え方は同じですが、ぜんざいには少し濃い味の漬物が合う傾向があります。

定番!おしるこに合う人気の付け合わせ

おしるこの魅力を何倍にも引き立ててくれるのが、「しょっぱい」や「香ばしい」付け合わせ。

古くから日本では“甘いものと塩気のバランス”を大切にしてきました。

ここでは、家庭でも手軽に楽しめる定番の組み合わせを詳しくご紹介します。

甘じょっぱさがクセになる!たくあんとの黄金バランス

おしることたくあんの相性の理由

おしるこの濃厚な甘みと、たくあんのほどよい塩気。この組み合わせには味覚のリズムがあります。

たくあんを一口かじると口の中がリセットされ、次の一口のおしるこがより美味しく感じられるんです。

食感と香りのアクセント

たくあんのコリッとした食感は、やわらかな餅や白玉との対比が心地よく、香ばしいぬかの香りもおしるこの甘みを引き締めます。

おすすめの食べ方

・厚めよりも薄切りのたくあんを数枚添えると、口当たりが軽くバランスが◎

・柚子風味や甘酢仕立てなど、ほんのり香りがあるタイプも人気です。

塩昆布・塩豆など王道の“しょっぱい名脇役”

昆布のうまみで甘みを上品に

塩昆布は、ただの塩気ではなく「うまみ」を含んだ味。

おしるこの甘さに深みが加わり、甘すぎる印象をやさしく中和してくれます。

塩豆の素朴なやさしさ

ほんのり塩味の金時豆や黒豆は、おしること相性抜群。

豆同士でも、甘さと塩味のバランスでお互いを引き立て合います。

アレンジポイント

・塩昆布は細切りタイプが食べやすくおすすめ。

・豆は温めたおしるこに浮かべてもOK。小豆の風味がよりまろやかになります。

香ばしいおかき・せんべいで食感にアクセントを

サクッと香ばしい対比が楽しい

やわらかくとろけるおしること、サクッと香ばしいおかき。

この「やわらか×パリッ」としたコントラストが、食べ進める楽しさを生みます。

こんなせんべいが合う!

・シンプルな塩味せんべい:甘みを邪魔せず、軽い後味に。

・しょうゆせんべい:香ばしさが甘みを引き立て、満足感アップ。

・海苔せんべい:香りの変化を楽しみたい方にぴったり。

盛り付けの工夫

おしるこの器の脇に、おかきを2〜3枚添えるだけで、和カフェのような雰囲気に。

軽く温めると香りが立ち、より美味しく感じられます。

甘党さんにおすすめ|おしるこ×和菓子&フルーツ

甘味同士でも“重くならない”組み合わせ

同じ甘味でも、食感や香りの違うものを合わせると、しつこくなりません。

たとえば、干し柿の自然な甘みやいちごの酸味が加わると、全体が軽やかに仕上がります。

おすすめの組み合わせ例

・白玉入りおしるこ × 干し柿:もっちり×ねっとりの調和

・こしあんおしるこ × いちご:甘さと酸味の絶妙なハーモニー

・栗しるこ × 渋皮栗・甘納豆:秋の味覚を贅沢に楽しめる

ワンポイント

甘味を重ねるときは、量を控えめにするのがコツ。

全体のバランスを意識することで、上品な味にまとまります。

意外な組み合わせ!チーズ・ナッツで洋風アレンジ

甘み×塩み×コクの新バランス

実は、おしるこは「チーズ」とも好相性。

少量のクリームチーズやマスカルポーネを添えると、ほんのり塩気とコクが加わり、洋風デザートのように楽しめます。

ナッツで香ばしさと食感をプラス

アーモンドやくるみを砕いてトッピングすれば、香ばしさが広がり、食感にもリズムが出ます。

見た目もおしゃれで、SNS映えする一品に。

アレンジ例

・豆乳おしるこ × クリームチーズトッピング

・白玉おしるこ × くるみ&シナモンパウダー

・冷やしおしるこ × マスカルポーネ+ミント葉

まとめ|定番こそ奥深い“甘×塩”の世界

おしるこの付け合わせは、どれも一見シンプルですが、味覚の科学と日本の知恵が詰まった組み合わせです。

たくあんや塩昆布などの伝統的な品から、ナッツやチーズといった新しいアレンジまで、甘みを引き立てる要素は無限にあります。

その日の気分や季節に合わせて、いろいろ試してみることで、

「自分だけのおしるこコンビネーション」が見つかるはずです。

目的別|シーンで選ぶおしるこの付け合わせアイデア

食事として楽しむおしるこセット(昼食・軽食向け)

ポイント

- 甘×塩×香ばしさの3要素をそろえると満足度が上がります。

- 量は「おしるこ1杯+付け合わせ2品+温かいお茶」が目安。

かんたん献立例

- 焼き餅入りおしるこ(小椀)+たくあん薄切り3〜4枚+塩昆布少々+ほうじ茶

- 白玉おしるこ(小椀)+きゅうり浅漬け+塩味せんべい1〜2枚+玄米茶

作り置きアイデア

- 週末に浅漬けを作っておくと平日が楽に。

- 焼き餅はトースターで焼いて冷凍しておくと、忙しい日もすぐ使えます。

おやつタイムにぴったりの組み合わせ

ほどよく甘い×塩のリズム

- 「一口おしるこ → ひとつまみの塩気」を交互に。甘さがすっきり感じられます。

おすすめ

- こしあんおしるこ+塩せんべい

- 粒あんおしるこ+干し柿・いちご(甘酸っぱさで軽やかに)

- 豆乳おしるこ+ナッツ数粒(香ばしさと満足感UP)

盛り付けのコツ

- 小皿を3つ用意して、色(黄=たくあん、黒=昆布、白=せんべい)でコントラストを出すと“和カフェ風”に。

一人暮らしでも楽しめるコンビニおしるこセット

選び方の基本

- カップおしるこ+個包装の漬物or塩昆布+無糖のお茶が定番。

- 甘味が続くと飽きやすいので、少量ずつを意識。

コンビニで揃えやすい例

- カップおしるこ+カップ漬物(たくあん/浅漬け)+ほうじ茶PET

- レトルトおしるこ+塩味クラッカー+無糖の黒豆茶

- 冷やししるこ(夏)+塩アイス(ミニ)+炭酸水

片付けラクの工夫

- 紙カップや小さめトレーを使えば、洗い物はスプーンだけでOK。

健康志向の方におすすめの栄養バランス型

意識したい3つの視点

- 塩分は控えめ:漬物は薄味・浅漬け中心に。

- 食物繊維:小豆には食物繊維が多め。付け合わせに海藻(昆布)や野菜浅漬けでさらにプラス。

- 脂質は軽く:せんべい・ナッツは少量で満足感を。

組み合わせ例

- 砂糖控えめ豆乳おしるこ+きゅうりと大根の浅漬け+焙じ茶

- 白玉おしるこ(小さめ)+刻み昆布の塩もみ+温かい麦茶

※体調管理中の方は、全体量を少なめにしてゆっくり味わうのがおすすめです。

高齢の方にもやさしいやわらか系付け合わせ

食べやすさ重視

- 噛み切りやすい・塩気が穏やか・のど越しがよいものを。

具体例

- こしあんおしるこ+細切りやわらか昆布+きゅうり薄切り浅漬け

- ミルクしるこ(豆乳割り)+やわらか高野豆腐の含め煮(小さめ)

温度と器

- 熱すぎない少しぬるめの温度で。器は軽くて持ちやすいものを選ぶと安心です。

子供が喜ぶやさしい味わいの組み合わせ

甘さ・量・見た目のバランス

- 甘さはひかえめ、小さな器で“ちょうどいい”を演出。

- 色や形にワクワク感を。

具体例

- ミニ白玉おしるこ(小椀)+星形せんべい+牛乳

- いちご添えおしるこ+きなこ棒(小)+温かい麦茶

食育のひと工夫

- 「甘い→塩気→お茶」の順番ゲームにすると、楽しみながらメリハリある食べ方が身につきます。

すぐ使える“買い物メモ”テンプレ

- おしるこ:レトルト/缶/自家製用あん

- 主役の餅・白玉:切り餅/白玉粉

- しょっぱい系:たくあん、浅漬け、塩昆布、塩豆

- 香ばし系:塩せんべい、海苔せんべい、少量ナッツ

- フルーツ・甘酸っぱ系:いちご、干し柿、柑橘ピール

- 飲み物:ほうじ茶、玄米茶、黒豆茶、豆乳

盛り付けのミニ・ガイド(失敗しない三角配置)

- 正面:おしるこ

- 右手前:塩気(漬物・塩昆布)

- 左奥:香ばし(せんべい・ナッツ)

→ 視線が自然に流れ、写真もきれいに撮れます。

おしるこの付け合わせ早見表(目的別)

| シーン・目的 | 組み合わせ例 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|

| 昼食・軽食として楽しむ | 焼き餅入りおしるこ+たくあん+塩昆布+ほうじ茶 | 甘さ・塩気・香ばしさのバランスが◎。満足感あり。 |

| おやつタイムに | こしあんおしるこ+塩せんべい+干し柿 | 交互に食べて甘さをリセット。軽い食感が魅力。 |

| 一人暮らしでも手軽に | カップおしるこ+個包装漬物+無糖ほうじ茶 | コンビニで揃う簡単セット。洗い物ほぼなし。 |

| 健康志向の方に | 豆乳おしるこ(砂糖控えめ)+浅漬け+焙じ茶 | 食物繊維と塩分控えめのバランス。体にやさしい。 |

| 高齢の方にやさしく | こしあんおしるこ+やわらか昆布+きゅうり浅漬け | 歯ざわりがやさしく、消化にも良い組み合わせ。 |

| 子供向け・かわいく楽しく | ミニ白玉おしるこ+星形せんべい+牛乳 | 見た目が楽しく、甘さ控えめで安心。 |

ワンポイントまとめ

- 甘いおしるこには、塩気・香ばしさ・酸味のいずれかをプラスすると味が引き立ちます。

- 盛り付けは「おしるこ(中央)・漬物(右前)・香ばし系(左奥)」の三角配置が美しくおすすめ。

季節ごとのおしるこ×付け合わせカレンダー

おしるこは冬だけのもの……と思われがちですが、実は季節ごとに表情を変えて楽しめる日本の伝統スイーツです。

春は香りを添え、夏は冷やして軽やかに、秋は深みを、冬はぬくもりを。

ここでは、四季それぞれにおすすめの「おしるこ×付け合わせ」アイデアをご紹介します。

春|桜あん・菜の花・いちごの華やかコンビ

春のおしるこポイント

春のおしるこは、見た目と香りのやさしさがカギ。

冬の濃厚な甘さから一歩軽くして、香りや彩りで季節を感じさせましょう。

おすすめの組み合わせ

- 桜あん白玉おしるこ × 菜の花のおひたし × いちご

→ 桜の香りといちごの甘酸っぱさが春の訪れを感じさせます。 - こしあんおしるこ × うす塩味のたくあん × 桜茶

→ 桜の香りがふわっと広がり、上品な和のティータイムに。

春の盛り付けアイデア

白や淡いピンクの器を選ぶと、やわらかな季節感を演出できます。

お皿に桜の花びらを添えると、写真映えもばっちりです。

夏|冷やししるこ×塩豆・塩アイスのさっぱり感

夏のおしるこポイント

暑い季節には、「冷たいおしるこ」や「豆乳ベース」で軽やかに。

甘さは控えめにして、塩味でキリッと引き締めるのがコツです。

おすすめの組み合わせ

- 冷やし白玉おしるこ × 塩豆 × 緑茶(冷)

→ 甘じょっぱさがクセになる、夏の涼菓スタイル。 - 豆乳冷やしおしるこ × 塩アイス(バニラ) × 炭酸水

→ まるでカフェスイーツのような新感覚。

夏の工夫ポイント

・器はガラスや透明素材で涼しげに。

・仕上げにミントの葉を一枚添えると香りもさわやかに。

秋|栗しるこ×焼き芋・渋皮煮でほっこり

秋のおしるこポイント

秋は、ほっこりとした甘みと香ばしさを重ねて。

“甘味×甘味”でも、素材の種類を変えることで味の層が生まれます。

おすすめの組み合わせ

- 栗しるこ × 焼き芋 × ほうじ茶

→ 焼き芋の香ばしさが、栗とあんこの甘みをより引き立てます。 - 粒あんおしるこ × 栗の渋皮煮 × ごま塩せんべい

→ ごまの香りがアクセントに。秋らしい落ち着いた味わいです。

秋の盛り付けアイデア

・器は深めの茶色・朱色系で、木の実や紅葉を思わせる温かみを。

・ランチョンマットを麻や竹素材に変えるだけで季節感UP。

冬|王道の熱々しるこ×たくあん・塩昆布・緑茶

冬のおしるこポイント

寒い冬は、やはり定番の温かいおしるこが主役。

熱々の湯気とともに、しょっぱい漬物との対比を楽しみましょう。

おすすめの組み合わせ

- 焼き餅入り粒あんおしるこ × たくあん × 緑茶

→ 甘さと塩気の王道バランス。まさに冬の味覚です。 - こしあんおしるこ × 塩昆布 × しょうが湯

→ 体がじんわり温まり、風邪予防にもぴったり。

冬の演出ポイント

・湯気が立つように、温めた器に盛りつけると香りも豊かに。

・漆器や木製の器を使うと、ぬくもりを感じる食卓になります。

お正月・お彼岸に食べるおしるこの意味と風習

行事としてのおしるこ

おしるこは、お正月や小正月、彼岸の行事などで古くから食べられてきた「縁起の良い甘味」です。

小豆の赤い色には、“魔除け・厄除け”の意味があり、健康や幸運を祈る気持ちが込められています。

行事別おすすめアレンジ

- 正月:焼き餅入り粒あんおしるこ+梅干し(福を呼ぶ)

- 小正月:小豆粥風おしるこ+塩昆布

- 春彼岸:こしあんおしるこ+菜の花の塩漬け

家族で楽しむポイント

器や箸置きを揃えて、行事ごとの食卓テーマをつくるのも素敵。

「おしるこを囲む時間」が、心の節目を整えるきっかけになります。

季節ごとのまとめ早見メモ

| 季節 | おしるこタイプ | 付け合わせ例 | 飲み物のおすすめ |

|---|---|---|---|

| 春 | 桜あん・こしあん | 菜の花おひたし・いちご | 桜茶・煎茶 |

| 夏 | 冷やししるこ・豆乳しるこ | 塩豆・塩アイス | 冷緑茶・炭酸水 |

| 秋 | 栗しるこ・粒あん | 焼き芋・渋皮栗・ごま塩せんべい | ほうじ茶・玄米茶 |

| 冬 | 熱々粒あん・こしあん | たくあん・塩昆布 | 緑茶・しょうが湯 |

飲み物との相性を極める

おしるこを楽しむときに欠かせないのが「飲み物」。

どんな飲み物を合わせるかで、印象ががらりと変わります。

お茶の香ばしさで甘みを引き締めたり、ミルクのコクでまろやかにしたり──。

ここでは、和の定番から少し意外な洋風ドリンクまで、おしることの理想的な組み合わせを見ていきましょう。

緑茶・ほうじ茶・玄米茶|香ばしさが甘みを引き立てる

緑茶

おしるこの王道の相棒といえば、やはり緑茶。

渋みと爽やかな香りが、小豆の甘さを引き締めてくれます。

温かい緑茶をひと口飲むたびに、口の中がリセットされて、次の一口がまた新鮮に感じられます。

おすすめの組み合わせ

- 焼き餅入り粒あんおしるこ × 熱い煎茶

- 冷やし白玉おしるこ × 冷茶(夏向け)

ポイント:深蒸し煎茶よりも、浅蒸しややや渋めの茶葉が甘みを引き立てます。

ほうじ茶

香ばしさとやさしい苦みが特徴のほうじ茶は、こしあんや豆乳おしるこなど、軽やか系の味わいと好相性。

特に秋冬は、温かいほうじ茶を添えると香りが広がり、心まで温まります。

おすすめの組み合わせ

- 豆乳おしるこ × ほうじ茶

- 栗しるこ × ほうじ茶(香ばしさが秋らしさを演出)

香ばしい香りが食後の余韻を整え、後味をすっきりさせます。

玄米茶

お米の香りが漂う玄米茶は、やわらかい甘みのおしるこにぴったり。

香ばしさと甘みが一体となり、「和菓子×お茶」の安心感が味わえます。

おすすめの組み合わせ

- 白玉おしるこ × 玄米茶

- 冷やしおしるこ × 冷たい玄米茶(夏の涼味)

香ばしい風味が、餅や白玉の香りを引き立てます。

牛乳・豆乳でまろやかアレンジ|おしるこラテ風

牛乳

牛乳を加えると、甘みがやわらぎ、よりまろやかな味に。

「おしるこラテ」風にすると、スイーツ感がアップしておしゃれな一杯に。

お子さんや甘いものが好きな方にもおすすめです。

おすすめの組み合わせ

- 粒あんおしるこ+温めた牛乳(1:1で割る)

- こしあんおしるこ+少量の泡立てミルク(カフェ風に)

見た目も可愛く、SNS映えする「和ラテ」風スイーツに仕上がります。

豆乳

牛乳よりも軽やかで、植物性のやさしい甘みを楽しめる豆乳。

おしるこの糖分を少し控えたい方や、健康志向の方にもぴったりです。

おすすめの組み合わせ

- 豆乳おしるこ(砂糖控えめ)+黒ごまトッピング

- 白玉おしるこ+豆乳少量をかけてクリーミーに

豆乳のまろやかさがあんこの風味を引き立て、後味がすっきりします。

カフェ風に楽しむ!抹茶ミルク・黒豆茶の組み合わせ

抹茶ミルク

濃厚な抹茶の苦みと、おしるこの甘さが調和した贅沢な味わい。

特にこしあん系のおしること合わせると、大人の和スイーツになります。

おすすめの組み合わせ

- こしあんおしるこ × 抹茶ミルク

- 冷やしおしるこ × 抹茶ラテ(夏はアイスver.で)

緑と赤のコントラストも美しく、和カフェ気分を味わえます。

黒豆茶

香ばしくてほんのり甘い黒豆茶は、胃にやさしく、あんことの相性抜群。

ホットでもアイスでも美味しく、特に冬の夜のお供に最適です。

おすすめの組み合わせ

- 粒あんおしるこ × 黒豆茶(温)

- 豆乳おしるこ × 黒豆茶(冷)

ノンカフェインなので、就寝前にも安心して楽しめます。

コーヒーや紅茶とも相性あり?上手に合わせるコツ

コーヒー

「甘い×苦い」のペアリングを楽しみたい方には、コーヒーもおすすめ。

特に深煎りのコーヒーは、粒あんの香ばしさとよく合います。

ポイント

- ブラックよりもカフェオレやアメリカンがおすすめ。

- 香りを邪魔しないよう、砂糖は控えめに。

紅茶

軽やかで上品な甘みを引き立てるなら紅茶も◎。

特にミルクティーやほうじ茶紅茶ブレンドなど、香り高いタイプがよく合います。

おすすめの組み合わせ

- こしあんおしるこ × ミルクティー

- 桜あんおしるこ × ダージリン(春限定の上品な香り)

飲み物選びのポイントまとめ

| 飲み物 | 相性の良いおしるこ | 特徴・おすすめシーン |

|---|---|---|

| 煎茶 | 焼き餅入り・粒あん | 甘さを引き締めたいときに最適 |

| ほうじ茶 | 豆乳・栗しるこ | 香ばしく温まる秋冬向け |

| 玄米茶 | 白玉・冷やし | 軽やかで香り豊かに |

| 牛乳 | 粒あん・こしあん | まろやか&優しい味に |

| 豆乳 | ヘルシー志向 | 甘さ控えめで上品 |

| 抹茶ミルク | こしあん系 | 苦みと甘みのバランスが絶妙 |

| 黒豆茶 | 全タイプ | ノンカフェインで夜にも◎ |

| コーヒー・紅茶 | 粒あん・桜あん | 洋風アレンジを楽しみたい方に |

飲み物との相性を深めるひと工夫

- 飲み物の温度を変えると印象が一変。

→ 冬は熱め、夏は冷やしで甘さの感じ方が変化します。 - 香りのトーンを合わせると統一感が生まれます。

→ 香ばしいおしるこには香ばしいお茶、やさしい甘みには柔らかな香りを。 - 飲み物の色味と器も大切。

→ 緑茶×白椀、黒豆茶×木皿など、色の対比を意識すると視覚的にも満足感が高まります。

付け合わせと楽しむおしるこレシピ集

おしるこは「小豆を煮るだけ」のように思われがちですが、

実は甘さの加減や付け合わせ次第で、無限にアレンジができる奥深い和スイーツです。

ここでは、季節や好みに合わせて楽しめる“付け合わせと一緒に味わう”おしるこレシピをご紹介します。

見た目にも華やかで、家族や友人とのお茶時間にもぴったりです。

甘みと酸味のバランスが絶妙な“柚子おしるこ”

特徴

柚子の香りと爽やかな酸味が、こっくりとしたあんこの甘みを軽やかにしてくれます。

冬から春先にかけてぴったりの、上品で香り高い一品です。

材料(2人分)

- ゆで小豆(市販でもOK)…200g

- 水…100ml

- 砂糖…大さじ1(控えめ)

- 柚子の皮(すりおろしまたは細切り)…少々

- 白玉または焼き餅…お好みで1〜2個

- 付け合わせ:塩昆布、ほうじ茶

作り方

- 鍋にゆで小豆と水を入れて温め、砂糖を加えて軽く煮る。

- 香りづけに柚子の皮を加える。

- 白玉を加えて軽く煮たら完成。

- 付け合わせに塩昆布を添えると、甘さが際立ちます。

柚子のかわりにレモンの皮を少量加えてもOK。香りが華やかになります。

ヘルシー志向に|砂糖控えめ・豆乳おしるこ

特徴

砂糖の量を減らし、豆乳でまろやかさをプラスしたやさしい味わい。

甘すぎず、健康を意識したい方にもぴったりです。

材料(2人分)

- ゆで小豆…200g

- 無調整豆乳…150ml

- はちみつ…小さじ2(またはきび砂糖)

- 塩…ひとつまみ

- 付け合わせ:浅漬け、黒豆茶

作り方

- 鍋に小豆とはちみつを入れ、軽く煮る。

- 弱火にして豆乳を加え、沸騰しないように温める。

- 最後に塩をほんの少し加えると甘みが引き立ちます。

お好みで黒ごまやきなこを振ると、風味がアップして香ばしくなります。

子供も喜ぶミニサイズおしるこ&やさしい献立

特徴

お子さんでも食べやすい、甘さ控えめ・小さめサイズのおしるこです。

カラフルなトッピングを添えると、見た目にも楽しい一皿になります。

材料(3人分)

- ゆで小豆…200g

- 水…100ml

- 牛乳…50ml

- 白玉粉…大さじ3(小さめに丸める)

- トッピング:星型せんべい、いちご、きなこ

- 付け合わせ:牛乳または麦茶

作り方

- 小鍋に小豆と水を入れ、軽く煮詰める。

- 牛乳を加えてやさしい甘さに整える。

- 小さく作った白玉を浮かべ、きなこやいちごを添えて完成。

見た目の可愛さを意識して、器を小さめ&カラフルにすると子供も喜びます。

余ったおしるこの活用レシピ(パン・アイス・団子)

特徴

作りすぎて余ったおしるこも、ひと工夫で立派なスイーツに変身します。

捨てずに最後まで美味しく使い切りましょう。

活用アイデア

- おしるこトースト

→ 食パンにバターを薄く塗り、冷ましたおしるこをのせて焼く。

→ 仕上げにシナモンを振ると洋風スイーツに。 - おしるこアイス

→ 冷やしたおしるこを小カップに入れ、冷凍庫で3時間。

→ 途中で軽く混ぜるとシャリッとした食感に。 - おしるこみたらし団子風

→ 団子におしるこをとろりとかけて、黒ごまをトッピング。

→ 付け合わせは塩昆布がよく合います。

冷凍保存も可能。小分けにしておくと、アイスやトースト用に便利です。

“ベストコンビ3選”

| ランキング | おしるこタイプ | 付け合わせ | 飲み物 | コメント |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 焼き餅入り粒あんおしるこ | たくあん | 緑茶 | 甘さと塩気の王道。何度でも食べたくなる定番。 |

| 2位 | 豆乳おしるこ | 塩昆布 | ほうじ茶 | やさしい味で体が温まる。夜のおやつにも◎。 |

| 3位 | 冷やし白玉おしるこ | 塩豆 | 黒豆茶 | 夏にぴったりの爽やかアレンジ。軽くて後味すっきり。 |

甘味と塩味の“黄金バランス”を探す楽しみが、おしるこの醍醐味です。

盛り付け&テーブルコーデのヒント

- 器選び:

季節に合わせて器を変えると、味の印象がぐっと引き締まります。

→ 春:淡い桜色/夏:ガラス/秋:朱色/冬:黒・漆器 - テーブルの彩り:

木のトレーにおしるこ、左に小皿の付け合わせ、右にお茶。

これだけで上品な“和カフェ”スタイルに。 - 香りの演出:

おしるこを温めるときに少しだけ塩をひとつまみ。

甘みがまろやかになり、香りがぐっと引き立ちます。

まとめ|付け合わせで“味の物語”を作る

おしるこは、単なる甘味ではなく「組み合わせの芸術」です。

塩昆布やたくあんのような素朴な付け合わせも、ひとつひとつが味わいを深める“名脇役”。

そこに季節の素材を添えるだけで、和の美味しさが何倍にも広がります。

今日の気分や季節に合わせて、あなたらしい「おしるこの物語」を作ってみてください。

おしるこに関するQ&A

Q1. おしるこの正しい保存・冷凍方法は?

基本

- 粗熱をとってから清潔な密閉容器へ。

- 冷蔵:2〜3日を目安。食べる前にしっかり再加熱。

- 冷凍:3〜4週間が目安。小分け(1食分)にしておくと便利。

凍結のコツ

- 小豆は凍結後にやや締まるので、ゆるめ(やや多めの水分)で凍らせると解凍後ちょうど良い濃度に。

- 白玉や餅は別にして、食べる直前に加えると食感が保てます。

Q2. 解凍・温め直しのコツは?

鍋(おすすめ)

- 冷蔵は弱めの中火でゆっくり温める。

- 冷凍は前日から冷蔵解凍→鍋で温め直すとムラなく仕上がります。

電子レンジ

- ラップをして短め(30〜60秒)×数回に分けて様子見。

- 途中でひと混ぜすると焦げ付き・分離防止に。

Q3. 甘さが強すぎた/薄かった…味の調整は?

甘すぎたとき

- 水や無糖の豆乳で少しのばす。

- ひとつまみの塩で甘さの角を取ると上品に。

薄かったとき

- きび砂糖・はちみつなど好みの甘味料を少量ずつ。

- 時間があれば弱火でコトコト水分を軽く飛ばす。

Q4. 粒あん・こしあん、選び方の目安は?

粒あんが合うシーン

- 焼き餅・たくあんなど“香ばし・塩気”のある付け合わせと好相性。

- 食べごたえを出したいときに。

こしあんが合うシーン

- フルーツ・抹茶ミルクなど繊細な香りと合わせたいとき。

- なめらかで上品に仕上げたい日。

Q5. ぜんざいとの違いは?付け合わせは変えるべき?

- 一般的に、汁気が多い→おしるこ/少なめ→ぜんざい。

- 付け合わせはほぼ同様でOK。

- ぜんざいは味が濃くなりやすいので、塩気強めの漬物が合う傾向。

Q6. しょっぱい付け合わせがないときの“家にあるもので代用”は?

- 塩クラッカー・チーズ(ほんの少量)

- 海苔(そのまま)・塩こんぶ茶の素を少し

- 浅漬け風:きゅうりを薄切り+塩ひとつまみで揉む(簡易浅漬け)

Q7. カロリーや栄養が気になるときの工夫は?

- 量を小さめの椀に(満足感はそのまま、摂取量だけ控えめ)。

- 豆乳で割る・甘味を少し控える。

- 付け合わせは浅漬け・刻み昆布など“塩分控えめ&食物繊維プラス”でバランス良く。

- 夜遅い時間はミニサイズ+温かいお茶で満足度アップ。

体調管理中の方は、無理なく“ゆっくり味わう”が基本です。

Q8. 子供・高齢の方にはどう出すと安全で食べやすい?

子供向け

- 甘さ控えめ・小椀・白玉は小さめに。

- せんべいは割ってのど詰まりに注意。飲み物(牛乳・麦茶)を添えて。

高齢の方向け

- こしあん・ぬるめでやさしい温度。

- 付け合わせはやわらかい浅漬け・細切り昆布など噛みやすいものを。

Q9. ミルクや豆乳で割るときの注意点は?

- 分離を防ぐには:沸騰直前の温度にとどめ、弱火でそっと混ぜる。

- 乳成分の甘みで砂糖を減らせるので、甘味は後入れで微調整を。

Q10. 冷やしおしるこを美味しく作るコツは?

- いったん通常より少し濃いめに作り、氷や冷水で割って調整。

- ガラス器・ミント・塩豆を添えると夏らしくすっきり。

Q11. 余ったおしるこのアレンジ、何が人気?

- おしるこトースト(バター少量+シナモン)

- おしるこアイス(紙カップで凍らせ中間で一度混ぜる)

- パフェ仕立て(コーンフレーク・白玉・果物を層に)

- 団子のソース(黒ごま・きなこトッピング)

Q12. 餅が固くなる/のびすぎる…どう防ぐ?

- 焼き餅は焼いてからすぐにおしるこへ。

- 電子レンジ加熱は短時間×様子見。

- 固くなったら湯通ししてから鍋へ戻すとやわらかさ復活。

Q13. 盛り付けが野暮ったく見えるときの“即効テク”は?

- 三角配置:中央(おしるこ)/右手前(漬物)/左奥(香ばし)で奥行き感。

- 器の対比:濃色の椀×白い小皿×木のトレー。

- ひと振り:最後に柚子皮・きなこ・黒ごまのどれかを“ごく少量”。

Q14. 付け合わせは、いつ口に入れるのが正解?

- 「おしるこ→付け合わせ→お茶」の順番リズムが基本。

- 甘さが重たいと感じたら、付け合わせを先に一口でリセットも◎。

Q15. アレルギーや食の制限がある場合の代替は?

- 乳不使用:牛乳の代わりに豆乳・オーツミルク。

- 小麦制限:クラッカーの代わりに米せんべい。

- 砂糖控えめ:甘酒少量でコクを添え、砂糖を減らす。

Q16. 買うなら缶・レトルト・自家製、どれがいい?

- 缶・レトルト:常備しやすく味が安定。忙しい日のおやつに。

- 自家製:甘さ・濃度・塩の“ひとつまみ”まで自分好みに。

- 迷ったら自家製+小分け冷凍で“手軽さとおいしさ”の両立を。

おしるこをもっと美味しく!盛り付けと食べ方のコツ

器選びで“味の第一印象”が決まる

基本の考え方

- 濃い色の椀(黒・こげ茶・朱)は甘みを引き締めて見せ、上品に仕上がります。

- 夏はガラスや白磁、冬は漆器や土物など、季節で素材を切り替えると雰囲気が整います。

器のサイズと形

- 量は小ぶりの椀7〜8分目が目安。余白があると“丁寧さ”が伝わります。

- 背の低い椀はやさしく日常的、やや深めはおもてなし向き。

配置の黄金比で“和カフェ”の見栄えに

三角配置(失敗しない基本形)

- 正面:おしるこ

- 右手前:塩気(漬物・塩昆布)

- 左奥:香ばし(せんべい・ナッツ)

→ 目線が自然に流れ、食べやすく、写真もきれいに。

色のコントラスト

- 椀(濃色)× 小皿(白)× トレー(木目)で明暗の差を作ると、上品で映えます。

- たくあんの黄、昆布の黒、いちごの赤など、3色程度に抑えると調和的。

温度・食感・香りの“3バランス”を整える

温度

- 冬:椀を湯通しして温めてから盛ると、最後まで湯気と香りが続きます。

- 夏:冷やししるこは器もしっかり冷やす。氷は溶けて味が薄まるので別添えで。

食感

- とろり(おしるこ)× しゃきっ(漬物)× かりっ(せんべい)でリズムを。

- 白玉は大小まぜると口当たりに変化が出ます。

香り

- 仕上げに柚子皮・黒ごま・きなこを“ごく少量”振ると香りの立ち上がりが豊かに。

盛り付けの細かなテクニック

よそう量と表面の整え方

- 表面は軽く波打たせて“炊きたて感”を演出。白玉や餅は1〜2個だけ見えるように。

- 餅は焼き目を上にして乗せると香ばしさが伝わります。

小皿の使い分け

- 漬物は水気をきってから。薄切りを扇状に並べると端正に見えます。

- 塩昆布は少量を高く盛ると“きちんと感”が出ます。

食べ方のコツ|甘さを飽きさせない“順番”

基本のリズム

- おしるこ → 付け合わせ → お茶の順番で、口の中をリセット。

- 甘さが強いときは、先に付け合わせをひと口で整えてからおしるこへ。

スピードと一口量

- 一口は小さめに、ゆっくり味わうと甘みが丸く感じられます。

- 白玉は半分に割ってから食べると上品で食べやすいです。

シーン別の“映える”見せ方

家族のおやつ

- 小椀×人数分を縦一列に並べ、中央に共用の漬物皿。統一感が出ます。

- 子供にはミニ白玉+色のある小皿で楽しく。

おもてなし

- 朱の椀+木のトレー+白い小皿。最後に南天や季節の葉を一枚添えるだけで格上げ。

- おしるこの表面に白玉1個+柚子皮少々で、旬の香りを演出。

ひとり時間

- 小ぶりの器で量を控えめに。湯呑みは香りのよいほうじ茶がおすすめ。

季節演出の小物アイデア

春

- 桜茶・淡色のリネン。いちごや桜塩をごく少量。

夏

- ガラス器・竹のプレースマット。ミント1枚で涼感アップ。

秋

- 朱塗り・麻のランチョン。ごま塩せんべいで香ばしさを強調。

冬

- 漆器・木のトレー。湯気が映るよう照明は斜め前から。

写真がきれいに撮れる“3秒ルール”

光・角度・余白

- 自然光の窓辺、光は斜め45度。

- 角度は45度 or 真上(フラットレイ)が安定。

- 余白を1/3確保して、主役(椀)に視線を集めます。

小物は引き算

- 色数は3色まで、器も3点構成に抑えると上品にまとまります。

トラブル対処(よくある“惜しい”を即改善)

餅が沈んで見えない

- 少し固めに温めてから乗せ、表面に半分だけ出す。

全体が重たく見える

- 小皿を白に変更、たくあんを薄切りに。器の余白を1cm確保。

水気で皿がにじむ

- 漬物はペーパーで水気を切る。塩昆布は小鉢に入れる。

仕上げのチェックリスト(盛り付け前に1分で)

- 器は季節に合った素材?色は多くて3色まで?

- 量は小椀7〜8分目?表面は軽く波打つ程度?

- 三角配置になっている?(中央:おしるこ/右前:塩気/左奥:香ばし)

- 香りの“ひと振り”は過剰でない?(柚子・黒ごま・きなこ)

- 飲み物との温度・香りは合っている?(ほうじ茶・煎茶・黒豆茶など)

まとめ

おしるこは、器・配置・温度・香りを少し整えるだけで、驚くほど美味しさが変わります。

甘さを楽しみつつ、塩気と香ばしさでリズムをつけること。

そして“少し控えめ”の盛り付けで余白を作ること。

この三つを意識すれば、日常の一杯が、心ほどける小さなごちそうになります。

まとめ|おしること付け合わせで広がる食の楽しみ

おしるこは、単なる甘味ではなく、「組み合わせ」で味わいが完成する和の一品です。

たくあんや塩昆布といった素朴な付け合わせが、甘みを引き締め、香ばしいせんべいやナッツがリズムを生みます。

季節ごとに香りや温度を変えたり、飲み物や器を選んだりすることで、同じおしるこでもまったく違う表情を見せてくれます。

春は桜、夏は涼、秋は香ばしさ、冬はぬくもり——。

その季節の空気を一緒に味わうことが、何よりのごちそうです。

食べ方にも小さなコツがあります。

「おしるこ→付け合わせ→お茶」という流れで、甘さと塩気のバランスをゆっくり楽しむこと。

器の余白や盛り付けの角度を少し意識するだけで、食卓がぐっと上品になります。

そして、忘れてはいけないのは、“自分にとって心地よい一杯”を見つけること。

甘さ控えめでも、濃厚でも、少し変わり種を添えてもいい。

大切なのは、心がほどけるような時間を作ることです。

ほっとひと息つきたい日、家族と笑顔を交わす日、

そんなひとときに寄り添ってくれる一杯——

それが、おしること付け合わせの「絶妙なコンビネーション」です。